当店のリペアマンはお客様の要望を正確に把握しスピーディに作業をします。ギター、ベースの修理、パーツ交換等はもちろん、 細かい改造、大改造等々、管楽器の修理・調整、ピアノの調律も承ります。何でも一度ご相談ください。個々の楽器に適した修理・調整の方法をお客様とともにご相談しながら丁寧に決めて行きます。

お近くの店舗にお気軽にお問い合わせください。

ネックリセット(ネック取り外し、角度調整、再接着)

セット・ネック方式のギターの場合、経年変化によりジョイント部を起点としてネックが「く」の字に歪んでしまう、通称「ネック起き」や、アコギの場合だとトップ板の膨らみ等で、弦高が著しく高くなったり、音にハリがなくなってしまう症状等がしばしば起こります。このような症状が出た場合、トラスロッド調整だけでは問題の解決を出来ない事が多い為、それを完全に解決するために「ネックリセット」という修理を行います。以下、写真やイラストを交えながら作業工程をシンプル・簡潔に説明していきますので、少しでも皆様のリペア申し込み前のご理解、ご参考になれば幸いです。

【1】

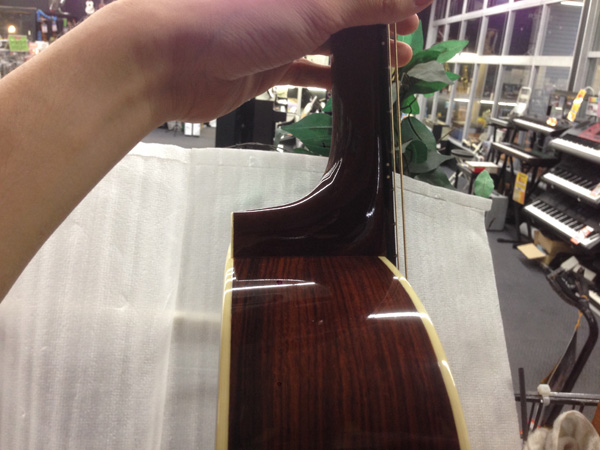

今回の修理を行うのはMartin 000-28ECです。

写真では分かりませんが、こちらはイラストの①のような、ネックが「く」の字に折れ曲がり、正しい方向とは逆にネックに角度がついてしまう症状が起こっています。(イラストでは大袈裟に描いています。)

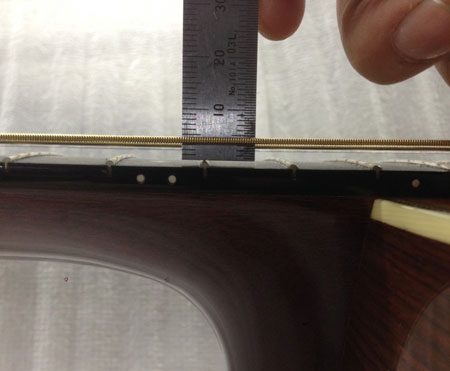

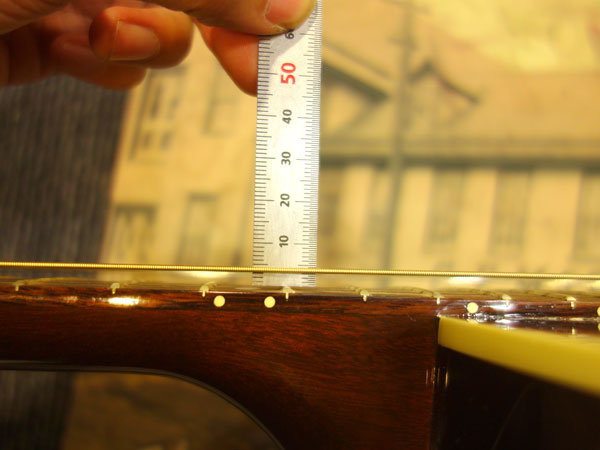

弦高を数値で測ると、6弦側で3.3mm程ありました。

これでは弦高が高くて弾きにくく、テンション感も減り、音にハリがなくなってしまいます。

サドルの底面を削って弦高を落とすこともできますが、この角度のままではハイ・ポジション付近で音詰まりが発生する恐れ等もあるので、解決のためにはイラストの②のような、正しいネックの角度へと修正してあげる必要があります。

こうすることにより、全体的に弦高が下がり、かつテンション感も増すのです。

トラスロッドは基本的にネックの反り修正はできますが、角度の修正は出来ませんので、この場合一度ネックを取り外し、角度を調整してから再接着する作業を行います。

これが「ネックリセット」になります。

【2】

まずネックを取り外す前に、トップ板部分に接着されている指板を剥がします。

熱を適度に加えながら安全に剥がし終えた後、スチームマシンを用い蒸気をジョイント部に送りながら、ネックを完全に離脱させます。

取り外したてのネックは多少蒸気を吸っているので、乾燥させるために数日置いておきます。

【3】

乾燥したら、ヒール部分にてネックの角度調整を行います。センターライン、ヒール、ジョイントのフィット具合等に気を配りながら慎重に調整していき、全ての部分を完全に整えたら再接着を行います。

接着を終えたら硬化・乾燥のためにクランプを掛けたまま丸1日程置いておきます。

【4】

リセット完了です。見た目は変わりませんが、弦高を数値で測ると全体的に0.8mm程下がり、適正な弦高になったことがわかります。また作業前と作業後とで、見た目に変化がないように仕上げることも外観面ではとても重要です。

今回はネック起きの問題を解決する為にネックリセットを行っていますが、アコースティック・ギターにおけるトップ板の膨らみによる諸症状の解決にも効果的に作用します。

作業日数や工賃は症状により異なるので要相談となりますが、リペアは随時受け付け・ご相談を行っていますので、何か分からないことがある方、修理すべきかどうか悩んでいる方は是非一度ご相談を!

ジャズベース ノイズ対策

お客様が当店にリペアで持ち込まれたジャズベースでは、よく「急にノイズが出るようになった」「ビービー音がうるさくて、とてもじゃないが弾けない」といった内容で修理に持ち込まれるものが数多くあります。

原因はいくつかあるのですが、今回はその中でも1番の原因の、「アースの処理不足」によって起こるノイズの効果的な対策方法についてご紹介したいと思います。

【1】

今回そういった症状が発生したということで持ち込まれたのは、こちらのFender Japan製 AJB-M。

アンプにつないで音を出してみると、「ビー」といったノイズ音がとても大きく、ベース自体の音が微かに聞こえる程度です。また、弦に触れてみるとノイズが大きくなりました。こういった症状もアース処理不足の特徴のひとつです。

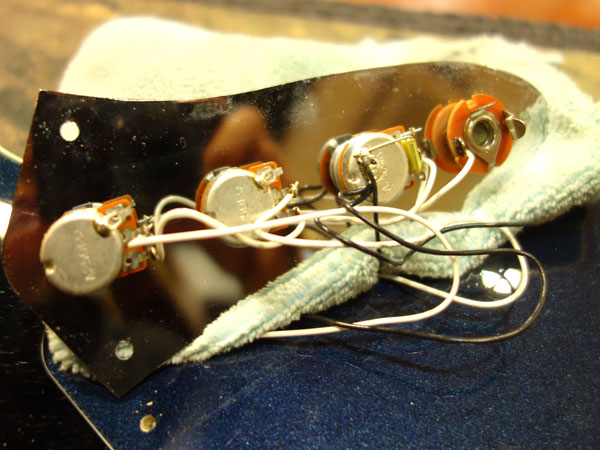

実際にコントロール部を見てみましょう。プレートのビスを外し中を見てみると…

【2】

ポット、ジャック間を繋ぐアース線が全く見当たりません。

しかしこれは多くのジャズベースに見られるものであり、特に不良品だとかミスといった訳ではないのです。

なぜかというと、プレート自体がメッキを施されているので導電性があり、線で繋がなくてもプレートに触れた金属どうしは導通するのです。なので作業効率的にアース線は省かれることが多いです。

しかし、なんらかの理由によりプレートの導電性が弱まってしまうと、たちまちポットに入った外来ノイズ、またブリッジを通してポットに繋がれている弦ノイズもジャックのアース端子と繋がらずアースに落ちにくくなり、ノイズがたっぷり乗った信号が出力されてしまうのです。

なのでこういった症状のものはポット間を繋いで、ジャックのアース端子に落ちるアース線を足してあげれば解決します。

【3】

無駄に長い線もノイズや断線の原因になるので、必要最低限な長さだけ残してスッキリするよう、まず配線をやり直します。

その後ポット間を繋ぐアース線を配置しハンダ付けし、最後にそれをジャックのアース端子に繋げてあげれば完成です。

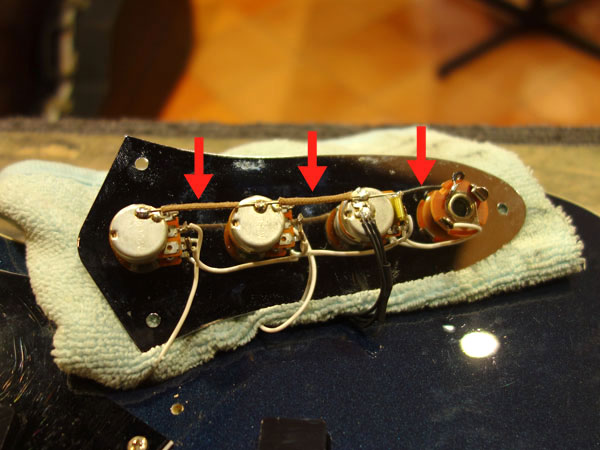

今回追加したのが矢印で示した線です。これらの線がポットや弦に入ってくる外来ノイズをジャックのアース端子に落とし、ホット信号に対し「電位ゼロ」の状態にするので、ノイズは信号として出力されなくなるのです。

【4】

最後にガリノイズ除去の為にポット、ジャックを洗浄し、作業完了です。

再度アンプに繋ぎ音を出してみると、見事ノイズの全く無い、きれいなベースのサウンドが響きました。

今回は「アースの処理不足」によるノイズの解決をご紹介しましたが、他にもノイズの原因は色々とあります。

解決方法はそれぞれですが、改善できる可能性が高いものばかりですので、お悩みの方は是非一度ご相談下さい!

料金は一般のお客様は税込¥3300~から、会員様は税込¥1650~からとなります。

アコースティックギター PU取り付け

自分のアコギにピックアップをつけたい!アンプにつないで演奏したい!

そういう願望のある方は少なくはないのでは、と思います。

最初からそういったピックアップを搭載している「エレアコ」を探すのも一つの手ではありますが、ピックアップの付いていないアコースティックギターに後付けで搭載できるアコギ専用のピックアップは数多く存在していますので、今お持ちのギターをそのままステージで活躍させたい方には、是非ともピックアップの後付けをお勧めしたい次第です。

今回はそんなお客様の依頼の一例をご紹介します。

【1】

今回ピックアップ(以降PU)の取付けを行うのは、Gibson J-45 True Vintage。ヴィンテージスペックに拘ったモデルなので、PUは搭載はされておりません。こういったモデルにも後付け用ピックアップは効果的ですね。

そして取り付けるPUは、ピエゾとマイクが搭載され、両方の音のブレンドもできることで人気のLR Baggs製 Anthem。なかなか良い組み合わせです。

(右下写真:左からコントロール部、マイク本体、エンドピンジャック、ピエゾ本体、バッテリーコネクタ。写真には写っていませんがバッテリーバッグも付属しています。)

【2】

早速作業に入りたいところですが、まずは作業を行う前に現状の弦高をチェックしておきます。

何故かと言いますと、ピエゾPUは基本的にサドルの下に仕込むPUのため、取付け後は何もしなければピエゾPUの厚み分弦高が上がってしまうので、予めPU無しでの弦高を測っておき、取り付け後にサドルを削ってその弦高に戻すようにするためです。

【3】

それでは実際の作業に入ります。エンドピンジャック用の穴開けから。ギブソンのアコースティックはエンドピンがエレキギターのようにネジで留められているので、こちらをドライバーで回して外し、付属のエンドピンジャックがちょうど入るくらいの大きさの穴を開けていきます。

【4】

ブリッジのサドルスロットにも通常はピエゾPUを通すための穴を開けるのですが、最近のギブソン製品には大抵出荷時から(PU搭載のモデルでなくとも)その穴が開けられているので、今回はその工程は不要でした。

【5】

穴開けが終了しましたらボディ内部、通常ブリッジ下部分付近にマイクを取り付けます。両面テープでくっつくようになっていますが、貼り直そうとすると粘着力が落ちてしまうので、しっかり1回で所定の位置につくようにします。(今回はサドルの真下の位置に。)

【6】

そしてエンドピンジャック、ピエゾPUをそれぞれ開けた穴を通して設置し、バッテリーバッグ、コントロール部も設置したら、最後にボディ内部で線が暴れないようにするために専用のクリップを使って内部に線を這わせて配線します。

【7】

後は仕上げです。サドルもPUの厚み分削り、弦高を確認し、その後実際にアンプに繋いで各弦の音量バランスも調整し...。

全工程終了です!完成!良い音でした~。

いかがでしたでしょうか。

PU取付けと聞くと、大掛かりな作業をイメージしたり、敷居の高いイメージがある方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなことはありません。今回はほんの一例ですが、結構普通に付くものです。

そしてPU取付け(ボディ加工あり)の工賃¥13,200~となります。

お悩みの方はご相談だけでも大丈夫ですので、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい!